Sprungbrett für die Circular Economy

Internationales Privatrecht für einen Nachhaltigkeitswandel in der Modeindustrie

Antonia Sommerfeld, wissenschaftliche Referentin am Institut, und Verónica Ruiz Abou-Nigm von der Universität Edinburgh untersuchen rechtliche Rahmenbedingungen für nachhaltige Lösungen in der Modeindustrie. Dazu richten sie ihren Blick auf zirkuläre Geschäftsmodelle, die durch einen Umstieg zur Kreislaufwirtschaft Nachhaltigkeit mit wirtschaftlicher Effizienz verbinden. Was ist die Rolle des internationalen Privatrechts (IPR) in diesem Transformationsprozess? Wie kann es dazu beitragen, dass sich nachhaltiges Wirtschaften in globalen Lieferketten durchsetzt?

Die Ressourcen der Erde sind endlich. Trotzdem beanspruchen wir sie im Übermaß. Dies verdeutlicht in alarmierender Weise etwa der Earth Overshoot Day, den das Global Footprint Network jährlich errechnet. Er markiert das Datum, ab dem wir mehr ökologische Ressourcen verbrauchen, als die Erde in diesem Jahr regenerieren kann. 2024 fiel er bereits auf den 1. August. Wegweisend im Ringen um Nachhaltigkeit ist das Modell der Circular Economy, das auf einen maximalen Lebenszyklus von Produkten bei minimalem Ressourcenverbrauch abzielt. Es ist darauf ausgerichtet, Produkte und Materialien durch Reparatur, Wiederverwendung, Recycling und Upcycling im Wirtschaftskreislauf zu halten und gleichzeitig benutzte Ressourcen als Sekundärrohstoff in der Herstellung neuer Produkte wiederzuverwenden, anstatt diese als Müll deklariert zu entsorgen. Im Gegensatz dazu steht das herkömmliche lineare Wirtschaftssystem, in dem endliche Ressourcen aus der Natur entnommen werden, um Produkte herzustellen, die oft nicht in vollem Umfang genutzt und dann weggeworfen werden.

„Zirkuläre Geschäftsmodelle stützen sich auf

Verträge und Eigentum, zentrale privatrechtliche Institutionen

also, die unsere Wirtschaft prägen.“

– Antonia Sommerfeld –

Globale Lieferketten

Die Wertschöpfungsketten der Modeindustrie bestehen heute aus komplexen internationalen Lieferketten mit einer Vielzahl von Akteuren sowie einem hohen Anteil an Subunternehmen und verschiedenen Ausprägungen prekärer Arbeitsbedingungen, verteilt über mehrere Kontinente. Alle Prozessschritte, von der Beschaffung über den Vertrieb bis zur Entsorgung, sind global organisiert. „Viele der derzeitigen Praktiken der globalen Modeindustrie verursachen während des Produktions-, Transport- und Entsorgungsprozesses einen übermäßigen Verbrauch natürlicher Ressourcen sowie enorme Mengen an Abfall. Längst mehren sich die Stimmen der Wirtschaftsakteure, die hier einen Wandel fordern“, sagt Antonia Sommerfeld. Gemeinsam mit Institutsdirektor Ralf Michaels und Verónica Ruiz Abou-Nigm, Inhaberin des Lehrstuhls für internationales Privatrecht an der Universität Edinburgh, forscht sie zu den für die Realisierung der Kreislaufwirtschaft notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen.

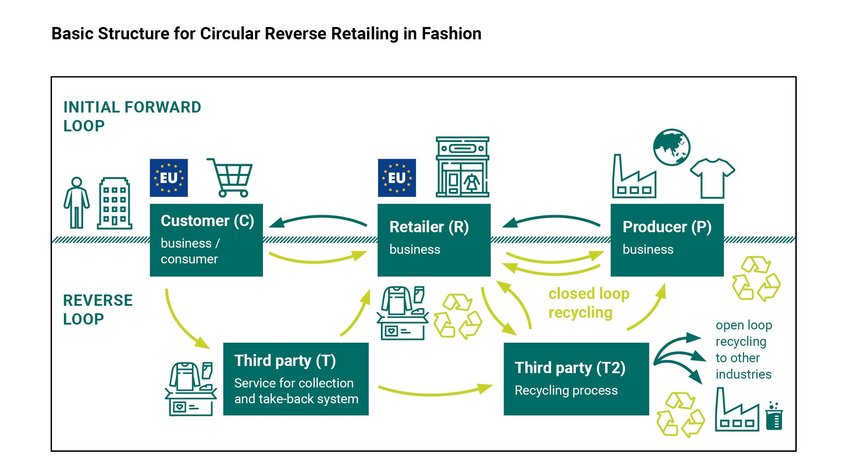

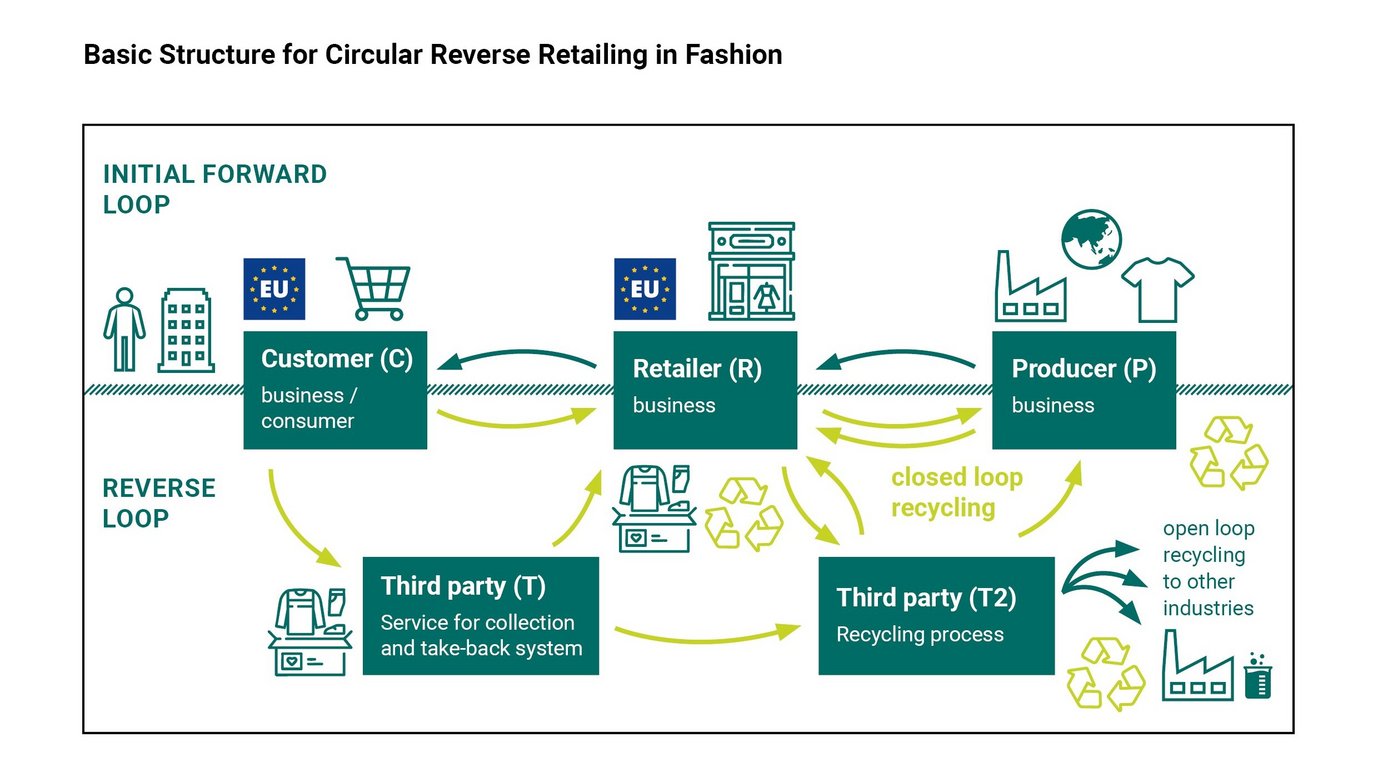

Zunächst haben Ruiz Abou-Nigm und Sommerfeld die aktuell in der Modeindustrie praktizierten zirkulären Geschäftsmodelle unter die Lupe genommen, um Wege für deren rechtliche Gestaltung aufzuzeigen. „Unsere Untersuchung hat ergeben, dass der wirksamste Ansatz für einen geschlossenen Kreislauf das sogenannte Circular Reverse Retailing ist. Dabei werden Pre- und Post-Consumer-Textilien gesammelt, sortiert und an den Einzelhändler, den Hersteller oder einen Dritten zum Up- oder Recycling zurückgegeben, damit diese Materialien im Kreislauf verbleiben und wiederverwendet werden können“, erklärt Ruiz Abou-Nigm. „Mit dieser Vorgehensweise sind eine Reihe von Rechtsfragen verbunden. Dabei geht es etwa um vertragliche Pflichten oder Haftung, aber auch gewerbliche Schutzrechte. Hinzu kommt, dass sich die rechtliche Komplexität durch die Internationalität der Lieferkette erhöht.“

Abb. 1: Die vielfältigen, komplexen rechtlichen Strukturen, die durch das Kreislaufmodell im Reverse Loop zu den bekannten linearen Strukturen eines Kaufvertrages hinzukommen, haben Sommerfeld und Ruiz Abou-Nigm in dieser Grafik veranschaulicht. Das Modell des Circular Reverse Retailing ist ein geschlossener Kreislauf: Die Kunden geben gebrauchte Kleidung über ein niedrigschwelliges Rücknahmesystem an Einzelhändler, Hersteller oder Dritte ab. Die durch Recycling oder Upcycling entstandenen neuen Sekundärrohstoffe oder neuen Waren gehen in den regulären Produktionsprozess beziehungsweise in den Verkauf. Darüber hinaus können in diesem Prozess anfallende Materialien, die in der ursprünglichen Branche nicht weiter nutzbar sind, auch durch andere Industriesparten wiederverwertet werden.

Zusammenspiel von Normen verschiedener Rechtsordnungen

Welches Recht in international gelagerten Sachverhalten zur Anwendung kommt, regelt das IPR. Jeder Staat hat sein eigenes IPR und darüber hinaus gibt es eine Reihe vorrangiger internationaler Abkommen und europäischer Verordnungen, die es für einzelne Rechtsbereiche vereinheitlichen. Das IPR bestimmt, welches Privatrecht den internationalen Vertrag regelt, welches Gericht oder Schiedsgericht für die Entscheidung des Falles zuständig ist und wie eine Entscheidung im internationalen Kontext vollstreckt werden kann. „Zirkuläre Geschäftsmodelle stützen sich auf Verträge und Eigentum, zentrale privatrechtliche Institutionen also, die unsere Wirtschaft prägen“, sagt Sommerfeld. „Obwohl das Privatrecht und das internationale Privatrecht für die Transformation zur Kreislaufwirtschaft von entscheidender Bedeutung sind, gibt es in diesem Bereich noch kaum juristische Forschung.“

„Unsere Untersuchung hat ergeben, dass der wirksamste

Ansatz für einen geschlossenen Kreislauf

das sogenannte Circular Reverse Retailing ist.“

– Verónica Ruiz Abou-Nigm –

Zirkuläres Umdenken

Die beiden Rechtswissenschaftlerinnen haben analysiert, wie das derzeitige IPR-System mögliche zirkuläre Regulierungsansätze unterstützen könnte: „Bisher fehlen gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen linearen und zirkulären Geschäftsmodellen. Unsere Analyse zeigt, wie Instrumente des Privatrechts und des IPR den rechtlichen Rahmen für eine Transformation zur Kreislaufwirtschaft setzen können. Wir haben die Probleme identifiziert, die sich aus dem derzeit vorherrschenden linearen Verständnis des Privatrechts und des IPR ergeben. Auf diesen Erkenntnissen aufbauend skizzieren wir, wie diese Probleme durch ein zirkuläres Umdenken überwunden werden könnten.“ Der Vergleich, so die Forscherinnen, offenbare, wie bestehende Herausforderungen überwunden, Schlupflöcher beseitigt und Gesetze zur zirkulären Nachhaltigkeit wirksam durchgesetzt werden können. Zirkuläres Umdenken könne eine Transformation zu einer Kreislaufwirtschaft in der Modeindustrie bereits unter dem geltenden Recht fördern. Weitere Verbesserungen seien durch zusätzliche gesetzgeberische Maßnahmen zu erzielen.

„In rechtspolitischen Lösungsansätzen werden Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Effizienz heute noch überwiegend als Gegensätze präsentiert. Es scheint, als ob es nur Kompromisslösungen auf Kosten des einen oder anderen Aspektes geben könne“, sagt Sommerfeld. „Jüngste Studien aber prognostizieren ein enormes wirtschaftliches Wachstumspotenzial durch zirkuläre Wertschöpfung im System der Kreislaufwirtschaft. Einzelne Regelwerke, wie etwa der 2020 verabschiedete neue EU-Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, bauen auf diesem Potenzial auf. Die Gesetzgebung sollte noch mehr mutige Schritte wagen, um das Verharren in der linearen Ökonomie zu überwinden. Nationale und europäische Regulierungen könnten über die Mechanismen des europäischen IPR sogar Trickle-Down-Effekte in anderen Rechtsordnungen entlang der Lieferketten bewirken.“

„Unsere Analyse zeigt, wie Instrumente des Privatrechts und

des IPR den rechtlichen Rahmen für eine Transformation

zur Kreislaufwirtschaft setzen können.“

– Antonia Sommerfeld und Verónica Ruiz Abou-Nigm –

Die Mechanismen des IPR wirken in globalen Lieferketten unabhängig vom Industriezweig. Daher lässt die Forschung von Ruiz Abou-Nigm und Sommerfeld hoffen, dass durch sie weitere wissenschaftliche Arbeiten angestoßen werden. Die Thematik ist indes viel größer: Ein wesentlicher Vorteil der Kreislaufwirtschaft ist auch eine erhöhte Resilienz von Lieferketten, was in Zeiten globaler und geopolitischer Krisen von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist.

Diese Forschung ist Teil eines größer angelegten rechtswissenschaftlichen Projekts zur Circular Economy, in dem branchenunabhängig neben den international-privatrechtlichen Aspekten die Übersetzung einer Kreislaufwirtschaft ins nationale Privatrecht untersucht wird. Ziel ist es, den Weg zu einem „Kreislaufprivatrecht“ zu zeichnen, das eine zirkuläre Transformation im Privatrecht abbildet. Untersucht werden soll beispielsweise, wie das jüngst von der EU eingeführte Recht auf Reparatur in Deutschland umgesetzt werden kann, wie sich Product-as-a-Service-Verträge für Verbraucher gestalten lassen oder wie „zirkuläre Kaufverträge“ als Sonderform des Kaufvertrages rechtlich abgebildet werden können. Solche zirkulären Verträge werden bereits von der Industrie in Pilotprojekten praktiziert. Außerdem sollen Möglichkeiten dargelegt werden, wie das Privatrecht um modifizierte Gewährleistungsrechte für generalüberholte beziehungsweise refurbished Produkte als Zwischenkategorie zwischen neuen und gebrauchten Produkten ergänzt werden kann.

Für ihren Aufsatz Circular Fashion and Legal Design: Weaving Circular Economy Threads into International Contracts, in dem sie ihren Forschungsansatz vorstellen, sind Verónica Ruiz Abou-Nigm und Antonia Sommerfeld 2024 mit dem gemeinsam von der IE Law School (Madrid) und der internationalen Anwaltskanzlei ONTIER vergebenen José María Cervelló Business Law Prize ausgezeichnet worden.

Bildnachweise:

Headergrafik: © Elemente aus AdobeStock / YEVHENIIA

Porträt Antonia Sommerfeld: © privat

Porträt Verónica Ruiz Abou-Nigm: © Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht / Johanna Detering

Abb. 1: © Antonia Sommerfeld, Verónica Ruiz Abou-Nigm