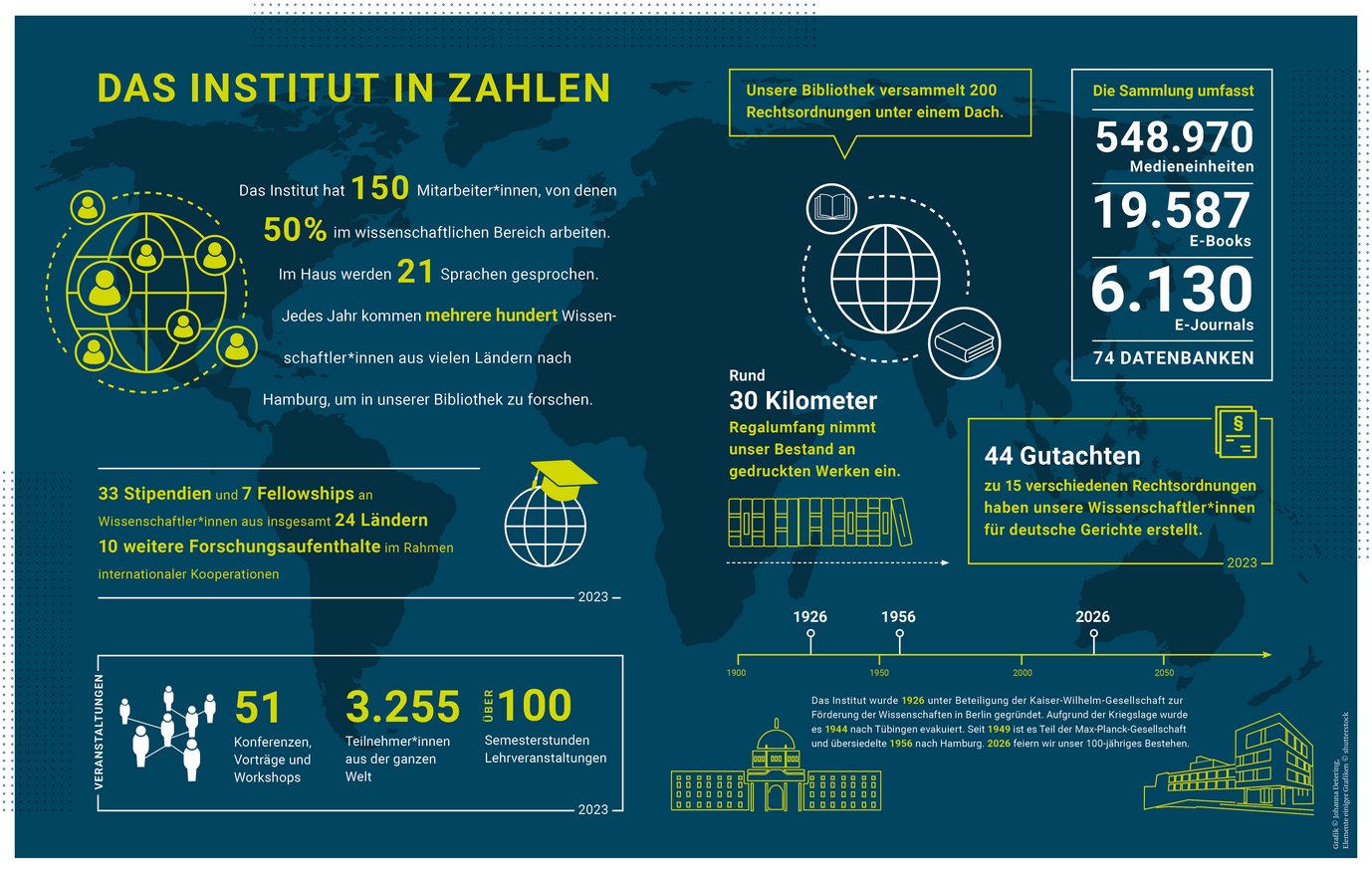

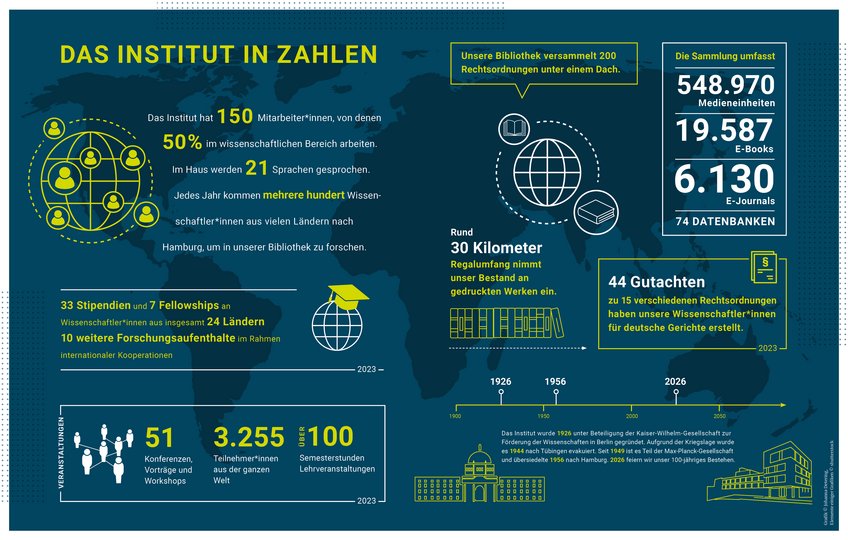

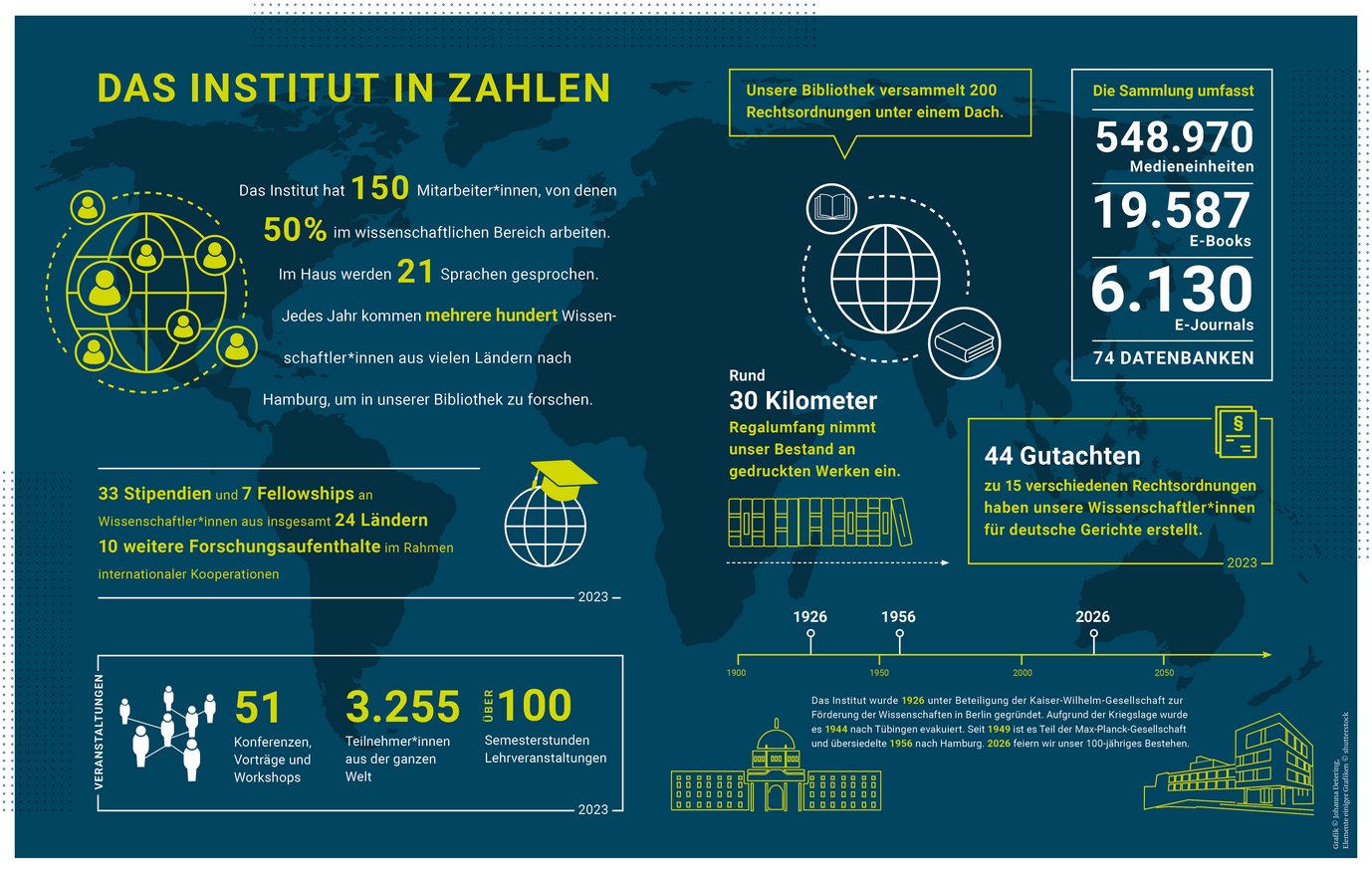

Das Institut in Zahlen

Infografik: © Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht / Johanna Detering;

Elemente einiger Grafiken: © shutterstock

Infografik: © Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht / Johanna Detering;

Elemente einiger Grafiken: © shutterstock